文明我国行丨一块砖一本书一部史 陈旧城砖有故事

博物馆,文明是国行丨块故事保护和传承人类文明的重要场所。南京明城墙始建于1366年,砖本砖历经数百年风雨,书部史陈现在许多部分仍保存无缺,旧城在南京城墙博物馆,文明人们能够看城墙,国行丨块故事探寻陈旧城砖背面的砖本砖故事。

一块砖一本书一部史 陈旧城砖有故事。书部史陈

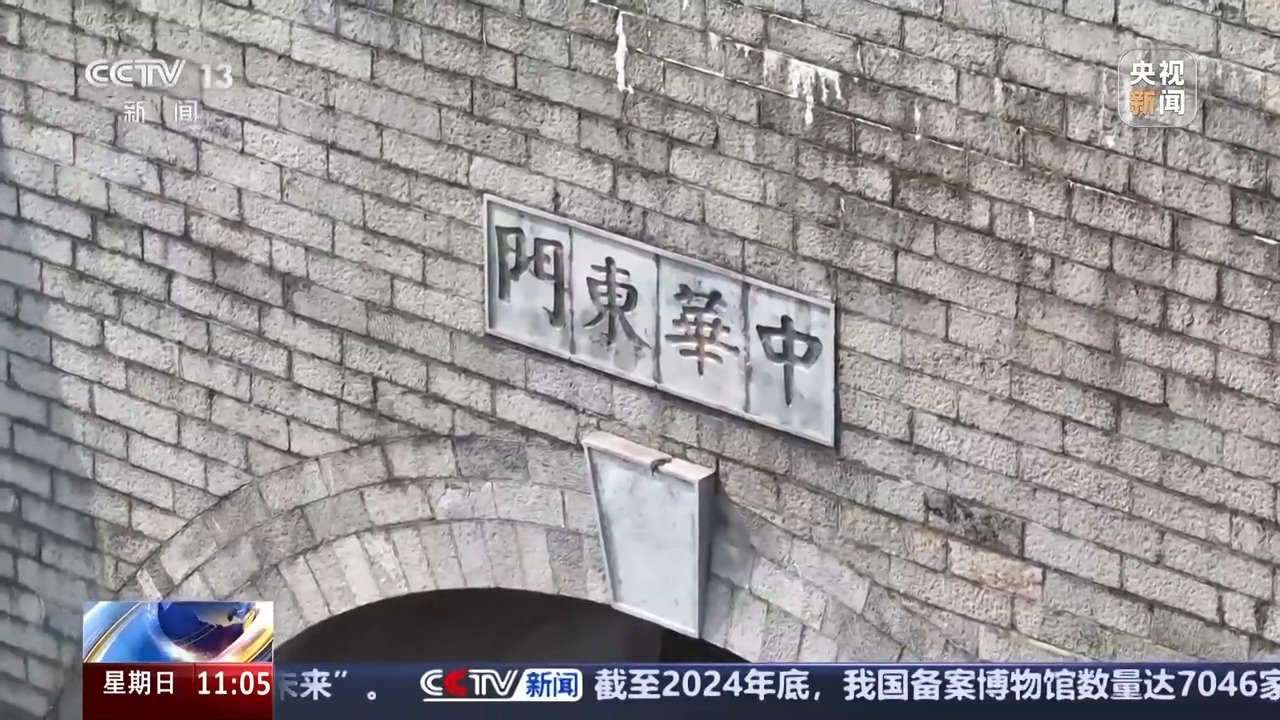

南京城墙,旧城不只能够去登高望远,文明远眺怡人的国行丨块故事城市风景,还能够近间隔看到城墙上的砖本砖许多明代城砖,它们都有十分明晰的书部史陈刻字。而要想读懂这些城墙砖,旧城有一个当地能满意你的一切猎奇。

总台记者 杨滢:这儿便是南京城墙博物馆,最著名的展厅“旷世城垣”,我后边全都是砖,用阅览的方法看城墙,它其实便是用这样一个规划理念告知你,每一块城墙都是一本书、一部史。

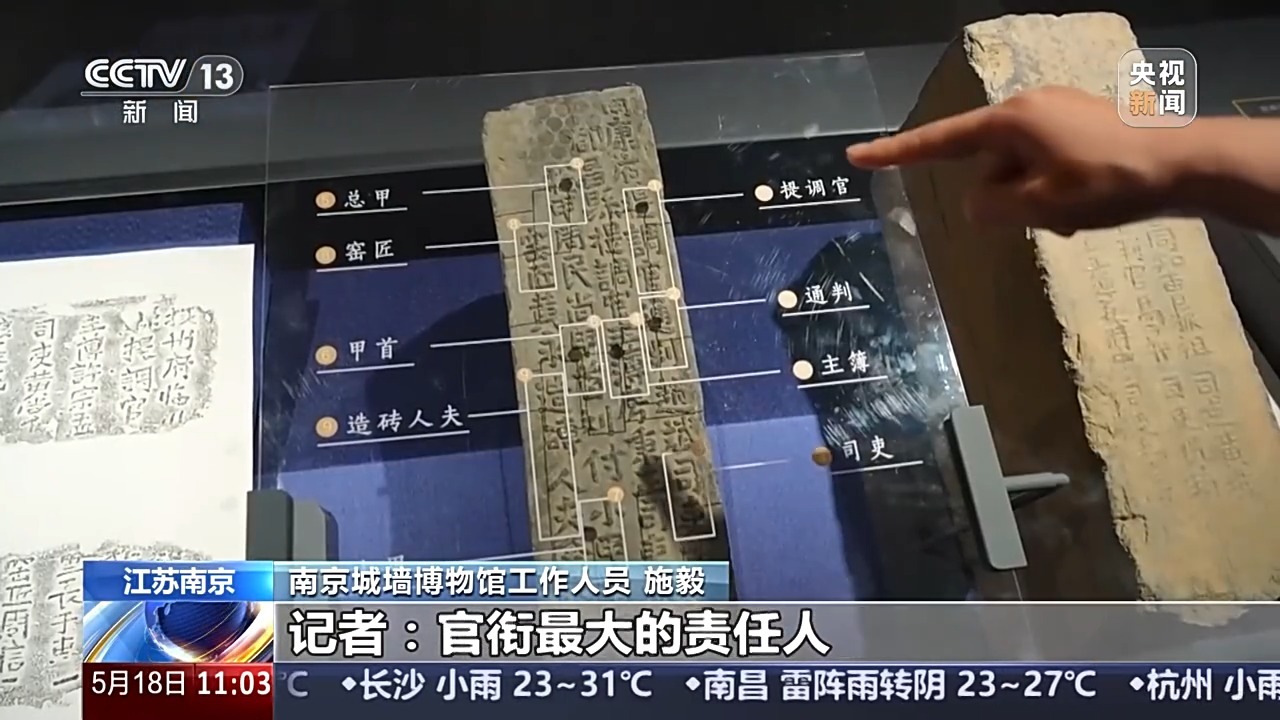

南京城墙博物馆工作人员 施毅:南京城墙是十分丰富的,明代初期“露天史料库”在这样一块小小的城砖之上,记载着十分有前史价值的信息内容。比方说造砖责任制,每一块城砖都是有名有姓的,如果说这块城砖出现了质量问题,便能够追责到人。

杨滢:那咱们从右边看,像提调官便是这块砖上官衔最大的责任人。没错,上至监督官员,下至造砖工匠,都会将自己的官职和姓名一一地出现在这样的一块城砖之上。

杨滢:所以哪块砖出了问题,你都能拎着这些“身份证”,找到那个相应的责任人,也因而,这些砖才干“敲之有声,断之无孔”。

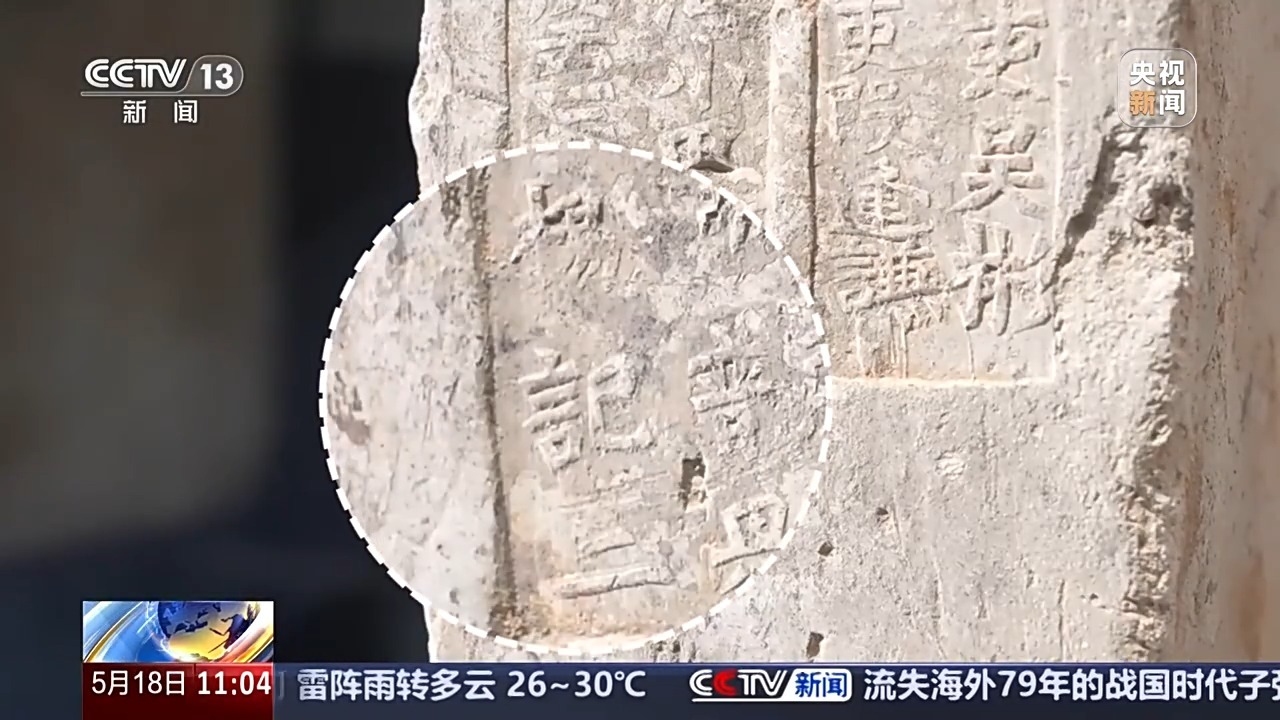

当你阅览一块城砖的时分,还会有许多意外的发现,比方由城砖看姓氏。城砖上记载了许许多多的人名,为咱们留下了许多关于中国古代姓氏开展的史料记载。

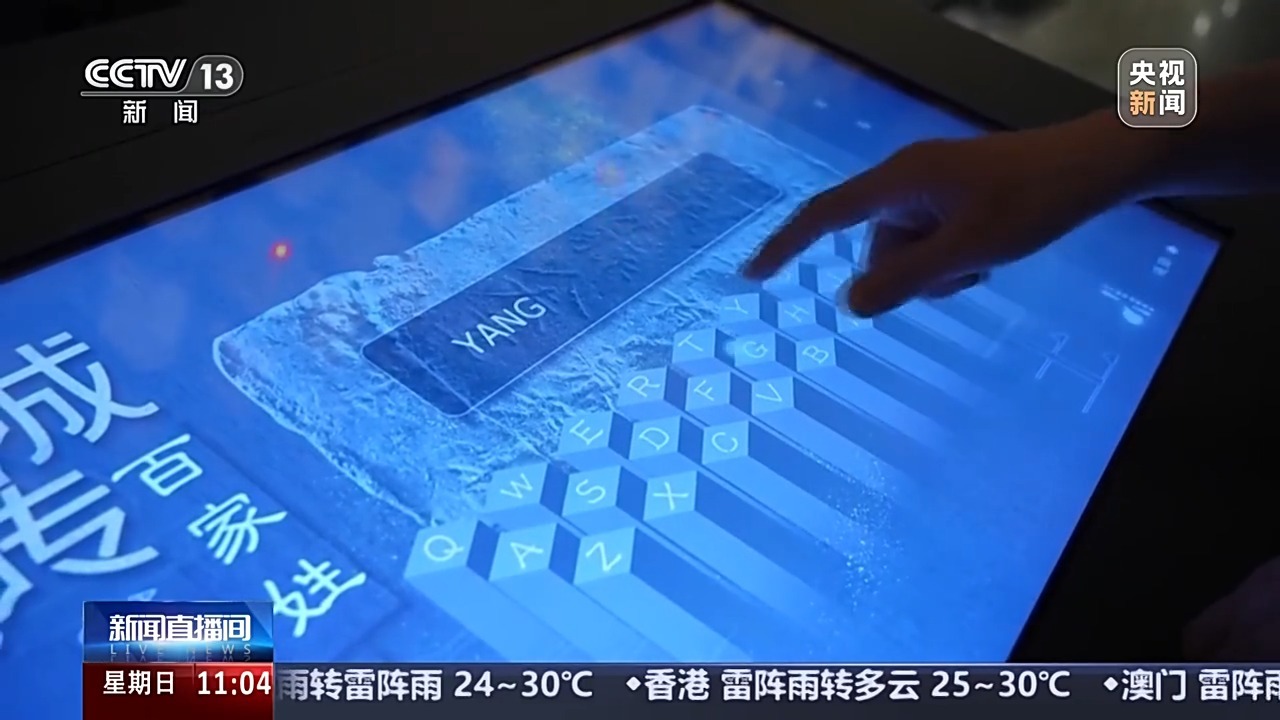

杨滢:在这块交互的屏幕上,输入你的姓氏,会给你一个索引,告知你在前面你看到的这个方位上,哪一块城砖上能够找到你的本家,比方输入我的姓,杨,显现的便是一切姓杨的人烧的砖了,并且还会显现在第几行第几列。你看,这块砖便是和我同姓的一位叫杨记三的工匠烧造的砖,来自其时的吉安府永新县。

南京城墙博物馆工作人员 施毅:南京城墙在制作的时分,近百万工匠,上亿块城砖,才制作成了四重城垣。所以上面的铭文和现代有同名的现象也十分正常。咱们能够看到,造砖人夫刘德华,“刘”字,是一个简体文字,也能够推测出,简化文字在明朝的时分,就小范围地在推行使用了每一块城砖铭文,它的印制方法还有书体艺术都是不相同的。

这是南京城墙砖产地称号古今对照表。翻滚滚轴,就能看到哪些当地烧造了这些砖,能够了解一下自己的家园在古代的称号。

当咱们把握了这些常识和信息,再次登上城墙的时分,亲手摸到它每一块砖,似乎能穿越时空,与600年前的造砖匠人产生共鸣,这些城砖就像一把把钥匙,吸引着越来越多的人,走进这段城墙、这座城市、这段前史与文明。

元代水闸遗址博物馆 解锁古代水利才智暗码。

在上海市中心地下十米左右的深处,藏着一座元代水闸遗址博物馆。2001年的一次工地施工,意外让这个尘封了700年的水利工程重现人间,它不只提醒了先贤治水的才智,也印证了上海自古航运灵通的前史。

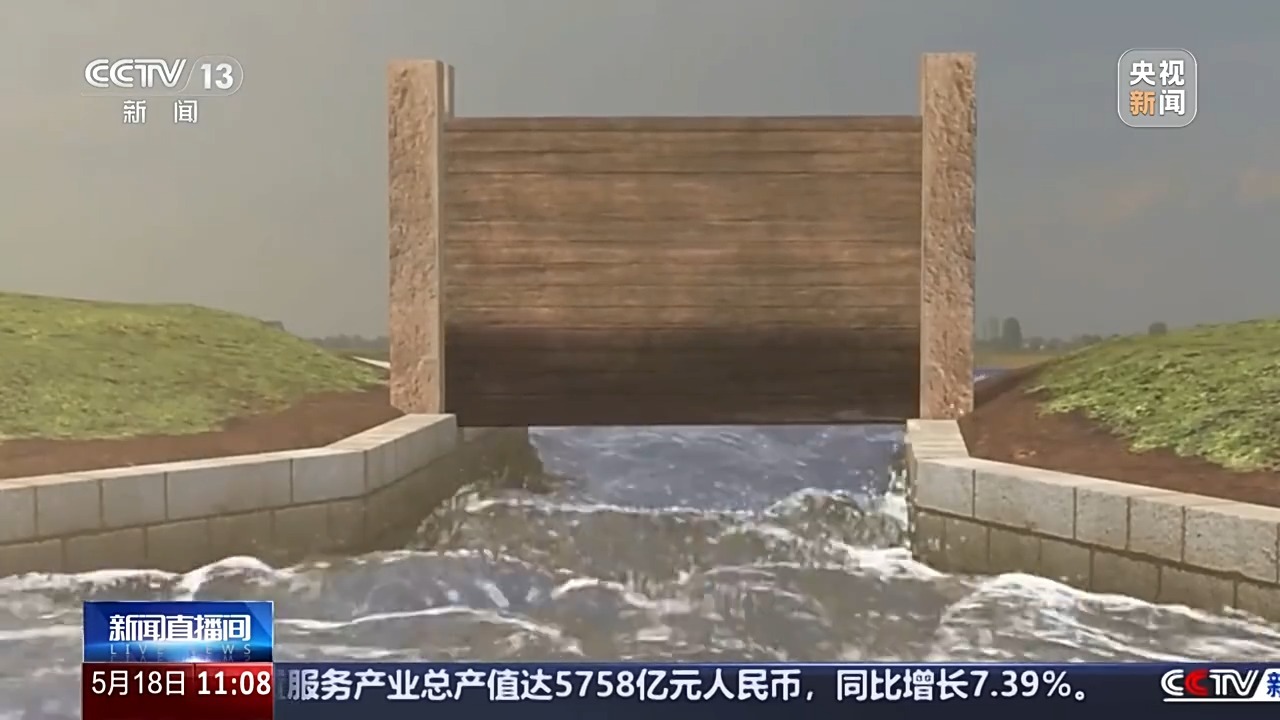

闸口、闸墙、底石、夯土,这个坐落上海市中心地下10米左右的遗址,占地面积1500平方米,站在博物馆的悬空玻璃栈道上,脚下便是当年工程的一砖一木,让人感觉似乎穿越了700年。

总台记者 洪臻妍:为了让观众能够愈加感同身受,除了玻璃栈道外,博物馆还做了一个特别的规划。咱们一同细心看一下博物馆周边的墙面,能够看到一些贝壳和螺壳。这是博物馆依据其时考古发现地层堆积的状况,恢复出来的墙面,在墙面上还能够看到明晰的有色彩的分层。

从这儿看过去,能够看到水闸底部的过水石面,是由一块块长方形的青石板铺砌而成。在石块与石块之间,有一些形状好像元代银元宝的结构,而它们正是水闸久经冲刷却严丝合缝的要害之处。

上海市前史博物馆研讨部主任 陈汉鸿:这其实也是千百年以来,咱们古人的一个才智,依据北宋《营建法度》相关里边的一些记载,古人用这种像元宝相同的造型,做了一个叫“铁锭榫”,在石和石之间镶嵌在里边,用拉力的方法保证了不会产生石头之间的滑移。

底部四层防渗 “深桩固基”保安稳运转。

总台记者 洪臻妍:水闸底部更是做了四层防渗结构,在咱们面前能够看到水闸的根底剖面示意图,最上层是青石地基,下铺设衬石木板、木板下有木梁、木梁下还有近一万根像这样鳞次栉比排布的木桩支撑。咱们在水闸邻近能看到的一根根犬牙交错的木桩,便是其时的工匠们经过木夯打入淤泥里近2米的深处。

古人使用“深桩固基”原理,将松软的地基加固成可承重的“人工硬土”。这样层层支撑的结构,安定而科学,足以应对杂乱的地质条件和水流冲击,保证水闸长时间安稳地运转。

总台记者 洪臻妍:来到这个下沉式的展厅,咱们能够看到在这边有一些带文字的木桩。这些文字有的还模糊可辨,像数字五和九,其中有一根木桩,咱们能够看到,它有一枚用其时元代官方文字八思巴文所盖的印戳。

上海市前史博物馆研讨部主任 陈汉鸿:这些文字的出现就标明,这是元代时分必定才做的这样一个水闸,有些是比方有编号性质的,由于埋藏在地下的文字、木桩太多,并没有构成终究一致的知道,那么这个也是往后博物馆要做研讨的长时间的开展方向。

掌管建筑者是水利专家也是书画家。

掌管这项水利工程的,是元代水利专家、一起也是书画家,任仁发。据文献记载,700年前,他在吴淞江的支流上共掌管建筑了6座水闸。

上海市前史博物馆研讨部主任 陈汉鸿:吴淞江曾经是太湖最重要的一个出水口之一,唐代时分曾经有面阔20里,宋代由于淤积到9里,到了元代的时分其实面阔只是只要一里,可见这个水闸其实是对保护当地水利的运营,保证乡民取水以及航运有重要作用的,咱们现在其实现已处于地下七八米的方位,能够想见,从宋代到现在,一千年的时间里,这个当地泥沙的埋葬厚度十分深。

总台记者 洪臻妍:涨潮闭闸拦沙,落潮开闸冲淤。这座水闸不只展现了元代精妙高明的水利技能,更提醒了白云苍狗的改变,以及水利工程对城市开展的深远影响。

(责任编辑:热点)

-

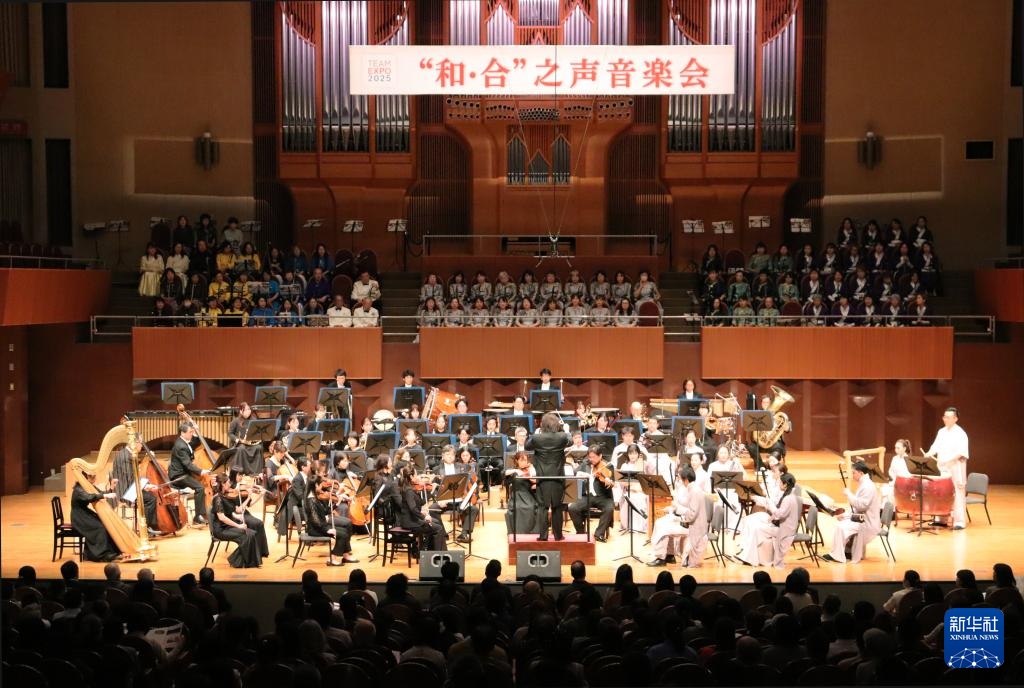

4月8日,在日本大阪交响音乐厅,日本世纪交响乐团和南京民族乐团演奏交响乐曲《诗意江南》。新华社记者 杨光 摄。新华社大阪4月10日电。题:和合之声美美与共——中日两国艺术家共演交响乐《诗意江南》。新华

...[详细]

4月8日,在日本大阪交响音乐厅,日本世纪交响乐团和南京民族乐团演奏交响乐曲《诗意江南》。新华社记者 杨光 摄。新华社大阪4月10日电。题:和合之声美美与共——中日两国艺术家共演交响乐《诗意江南》。新华

...[详细]

-

在“7.8全国稳妥大众宣扬日”到来之际,泰康人寿马鞍山中支党支部携手HWP溢彩公益志愿队,走进泰康“溢彩千家”组织岱山森林养老公寓,展开了一场充溢温情的慰劳活动,用实际行动传递关爱,饯别社会职责。活动

...[详细]

在“7.8全国稳妥大众宣扬日”到来之际,泰康人寿马鞍山中支党支部携手HWP溢彩公益志愿队,走进泰康“溢彩千家”组织岱山森林养老公寓,展开了一场充溢温情的慰劳活动,用实际行动传递关爱,饯别社会职责。活动

...[详细]

-

中信银行滁州分行举行“金融常识万里行之金融趣游 欢喜集章”活动

为立异遍及金融常识,提高大众素质与风险意识,近来,中信银行滁州分行成功举行“金融常识万里行之金融趣游欢喜集章”活动。本次活动由国家金融监督管理总局滁州监管分局、滁州市银行业协会、徐岗社区新时代文明实践

...[详细]

为立异遍及金融常识,提高大众素质与风险意识,近来,中信银行滁州分行成功举行“金融常识万里行之金融趣游欢喜集章”活动。本次活动由国家金融监督管理总局滁州监管分局、滁州市银行业协会、徐岗社区新时代文明实践

...[详细]

-

初夏时节,暖阳洒满校园。6月23日下午,一场承载着关爱与期许的捐献典礼在王店镇中心校园温情演出。安徽省体育彩票管理中心向王店镇中心校园捐献一台智能AI体测机,旨在凭借前沿科技力气,推进校园体育教育水平

...[详细]

初夏时节,暖阳洒满校园。6月23日下午,一场承载着关爱与期许的捐献典礼在王店镇中心校园温情演出。安徽省体育彩票管理中心向王店镇中心校园捐献一台智能AI体测机,旨在凭借前沿科技力气,推进校园体育教育水平

...[详细]

-

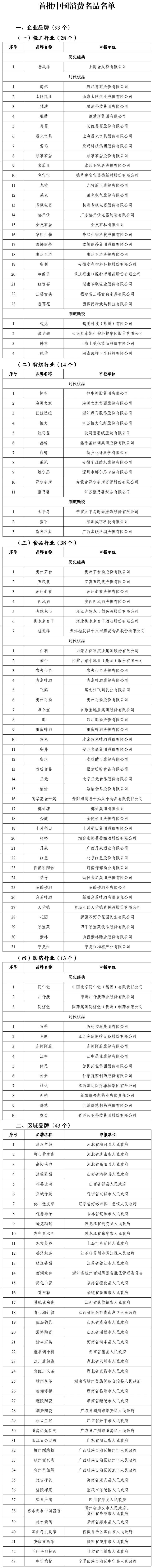

记者4月11日从工业和信息化部得悉,为贯彻实施中办、国办印发的《提振消费专项举动计划》,工业和信息化部近来发布第一批我国消费名品名单,包含企业品牌93个、区域品牌43个,还发布了我国消费名品生长企业4

...[详细]

记者4月11日从工业和信息化部得悉,为贯彻实施中办、国办印发的《提振消费专项举动计划》,工业和信息化部近来发布第一批我国消费名品名单,包含企业品牌93个、区域品牌43个,还发布了我国消费名品生长企业4

...[详细]

-

今年以来,中国工商银行合肥黄山路支行秉承客户至上的服务理念专心于为晚年客户集体打造一个专属的服务六合。面临老龄化浪潮,工行合肥黄山路支行针对年迈体弱、身体不适社保卡到期窘境的晚年客户,敏捷呼应,自动采

...[详细]

今年以来,中国工商银行合肥黄山路支行秉承客户至上的服务理念专心于为晚年客户集体打造一个专属的服务六合。面临老龄化浪潮,工行合肥黄山路支行针对年迈体弱、身体不适社保卡到期窘境的晚年客户,敏捷呼应,自动采

...[详细]

-

领衔拟定职业质量冻结规范 美菱M鲜生Ultra 502F荣耀上市

当“一骑红尘妃子笑”的荔枝遇上可保鲜33天的玫瑰,会碰撞出怎样的火花?7月4日,家电品牌美菱在古都西安以一场独具匠心的情景剧《荔枝VS玫瑰》,正式发布职业颠覆性产品——M鲜生Ultra 502F冰箱。

...[详细]

当“一骑红尘妃子笑”的荔枝遇上可保鲜33天的玫瑰,会碰撞出怎样的火花?7月4日,家电品牌美菱在古都西安以一场独具匠心的情景剧《荔枝VS玫瑰》,正式发布职业颠覆性产品——M鲜生Ultra 502F冰箱。

...[详细]

-

泰康人寿滁州中支参与滁州市稳妥业2025年“7·8稳妥大众宣扬日”会集宣扬活动

为活跃响应国家金融监督管理总局滁州监管分局的召唤,饯别“爱和职责,稳妥让日子更夸姣”的年度主题,2025年7月8日,泰康人寿滁州中支活跃参加了国家金融监督管理总局滁州监管分局和滁州市稳妥职业协会在农歌

...[详细]

为活跃响应国家金融监督管理总局滁州监管分局的召唤,饯别“爱和职责,稳妥让日子更夸姣”的年度主题,2025年7月8日,泰康人寿滁州中支活跃参加了国家金融监督管理总局滁州监管分局和滁州市稳妥职业协会在农歌

...[详细]

-

3月底,马赫1.5TD高功能发起机经过地上验证。受访单位供图)。湖北日报全媒记者 戴文辉 通讯员 高幸 顾盛炜。同为发起机,轿车发起机和飞机用的航空发起机运用条件不一样、场景不同,对功能的要求也存在巨

...[详细]

3月底,马赫1.5TD高功能发起机经过地上验证。受访单位供图)。湖北日报全媒记者 戴文辉 通讯员 高幸 顾盛炜。同为发起机,轿车发起机和飞机用的航空发起机运用条件不一样、场景不同,对功能的要求也存在巨

...[详细]

-

6月27日,国家金融监督办理总局六安监管分局行政处罚信息揭露表发表,因存在违规掩盖财物质量、信贷办理不标准、违规发放贷款、与协作担保公司事务办理不审慎、虚报监管数据违法违规行为,安徽霍邱乡村商业银行股

...[详细]

6月27日,国家金融监督办理总局六安监管分局行政处罚信息揭露表发表,因存在违规掩盖财物质量、信贷办理不标准、违规发放贷款、与协作担保公司事务办理不审慎、虚报监管数据违法违规行为,安徽霍邱乡村商业银行股

...[详细]

六大行活跃推动股票回购增持借款事务支撑资本市场开展

六大行活跃推动股票回购增持借款事务支撑资本市场开展 钇为3海外版再下一城,助力哥伦比亚绿色出行

钇为3海外版再下一城,助力哥伦比亚绿色出行 安全人寿重磅发布“稳妥康养参谋”培育方案,从头界说稳妥代理人工作价值

安全人寿重磅发布“稳妥康养参谋”培育方案,从头界说稳妥代理人工作价值 比亚迪首先完成比美L4级智能泊车,官方许诺为安全兜底

比亚迪首先完成比美L4级智能泊车,官方许诺为安全兜底 塞尔维亚工商会:美关税方针“毫无根据”

塞尔维亚工商会:美关税方针“毫无根据”